Je vous fais partager dans cet article le support théorique du cours pierre sèche que je donne au cfppa de

Carmejane à Forcalquier et au Gabion à Embrun.

Qu’appelle-t-on la « pierre

sèche » ?

Il s’agit d’un terme employé pour décrire l’ensemble des techniques de réalisation d’ouvrages utilisant

la pierre pour seul matériau et sans avoir recours à un quelconque liant.

On parle alors de « maçonnerie à pierres sèches »

Il est ainsi possible de réaliser grâce aux techniques de la maçonnerie à pierres sèches :

- des murs (de clôture, de soutènement …)

- des sols (calade…)

- des ouvrages « hydrauliques » (puits, aiguiers, drains …)

- des bâtiments (que l’on appelle généralement « cabanons » ou « bories », mais qui

peuvent avoir d’autres appellations selon l’utilité pour laquelle ils ont été construits et la langue régionale).

- du stockage par la construction de pierriers

Par extension certains murs maçonnés à la chaux ou au ciment sont dit « pierre sèche » car

ils en ont l’aspect et le maçon a pris soin de ne pas laisser apparaître le liant sur le parement.

Les pierres utilisées pour maçonner à pierres sèches sont généralement des pierres

obtenues par cueillette ou épierrement des cultures.

Les ouvrages anciens construits en pierre sèche sont la plupart du temps construits avec des pierres d’affleurement,

remontées à la surface du terrain lors des travaux agricoles ou tout simplement cueillies. Ces pierres étaient alors plus ou moins préparées et stockées en pierriers avant d’être utilisées selon

les besoins pour réaliser les ouvrages maçonnés.

C’est avec ces matériaux que les ouvrages en pierre sèche ont été réalisés depuis la sédentarisation de l’homme. La pierre

sèche est en effet mise en œuvre depuis la nuit des temps, elle a connu son véritable essor au néolithique, d’abord pour réaliser des ouvrages funéraires, puis s’est généralisée avec l’adoption

de l’agriculture et du pastoralisme. En France, telle que nous la connaissons aujourd’hui, elle est l’héritage de la colonisation des terres de coteaux rendue nécessaire à chaque expansion

démographique depuis le XVIème siècle. Elle a connu son apogée à la fin du XIXème siècle, juste avant la révolution industrielle et l’exode rural, et son abandon à la mécanisation des

campagnes.

De nos jours, l’approvisionnement en pierre pour la création de nouveaux ouvrages dépend souvent de pierres extraites de

carrières.

Analyse de la structure maçonnée des murs en pierre

sèche

Un seul liant/quatre règles

Un seul

liant, le poids et les forces qui s’exercent sur et dans le mur.

Quatre règles de

pose pour chaque pierre posée : l’assise, le croisement, le

blocage, le fruit.

Le but d’une maçonnerie à pierres sèches est de rendre solidaires sous l’effet du liant/poids toutes les pierres d’un ouvrage. Quatre règles de bases assurent cet

ensemble. Ces règles sont à appliquer lors de la pose de chaque pierre individuellement.

Le croisement, répartit le poids sur un maximum de pierres sous-jacentes (fig. 1 & 2)

L’assise, permet au poids de s’exercer sans déstabiliser la pierre, il se répercute ainsi de façon optimale sur les pierres

de dessous (fig. 3)

Le fruit, permet de jouer sur le centre de gravité de la pierre et de renforcer l’effet du poids sur l’intérieur du mur

(fig. 4) ; il a également le résultat de présenter la pierre de façon à ce que la résultante de la poussée des terres puisse être redirigée en renforçant la force de cohésion des pierres

entre-elles dans le cas d’un mur de soutènement (fig. 5)

Le blocage, en jointant les pierres entre-elles, cette règle évite qu’elles puissent se déstabiliser par un jeu latéral ou

rotatif sous l’effet des poussées et perdre ainsi leur assise ou leur croisement

Ces quatre règles principales sont perfectionnées par des règles complémentaires qui les

complètent:

- Au croisement et pour le parfaire dans la profondeur du mur, on pose des dispositifs de boutisses traversantes.

- Pour assurer la dernière rangée de pierre posée sur laquelle ne s’exercera aucun poids, on pose un

couronnement adapté.

- Pour permettre une assise optimum à la première rangée de pierre posée on fait des fondations s’appuyant sur un sol susceptible de recevoir le poids de l’ouvrage sans s’affaisser.

- On maçonne systématiquement les pierres en boutisses, action qui optimise l’effet du fruit et redistribue le poids vers l’intérieur du mur.

Une cinquième règle, le parement, n’a pas d’effet

sur la solidité du mur, c’est pourtant une règle primordiale qui touche à l’esthétique des ouvrages en pierre sèche. C’est cette dernière règle qui a permis un renouveau de la maçonnerie à

pierres sèches de nos jours et qui fait que beaucoup préfèrent l’esthétique d’un mur en pierre sèche à celle d’un mur en béton à résultat égal.

L’ouvrage en pierre sèche est un monolithe

Les quatre règles, appliquées lors de la construction à chaque pierre, permettent d’optimiser et

d’utiliser le poids et les poussées qui s’exercent dans et sur le mur comme un liant. Ce liant renforce et colle la structure maçonnée comme une seule unité. Si les quatre règles sont réunies

pour chaque pierre posée, toutes les pierres sont reliées entre elles et interagissent dans la structure sans rupture. Aucune pierre ne peut bouger sans conséquence sur les autres. Cette

structure peut être considérée comme un monolithe composé de toutes les pierres. Mais un monolithe souple, capable de se déformer à chaque rupture formée par les faces des pierres.

Une fois la structure achevée et lestée par le poids du couronnement, il n’est pas possible de

faire bouger une pierre. Chaque pierre est en relation avec toutes les autres. Bouger une

pierre, l’extraire de la structure, si l’on prend la métaphore du tissus, équivaut alors à mailler une structure tissée. A partir de ce point, toute la structure est déstabilisée à plus ou moins

long terme, elle file.

![croisement-pierre-seche-croquis-065.jpg]()

fig. 1 (règle du croisement)

![croisement-pierre-seche-croquis-067.jpg]()

fig. 2 (règle du croisement)

![assise-pierre-seche-croquis-076.jpg]()

fig. 3 (règle de l’assise)

![fruit-01-pierre-seche.jpg]()

Fig. 4 (le

fruit)

![fruit-02-pierre-seche.jpg]()

Fig. 5 (le fruit)

Particularité des soutènements

Un mur de soutènement en pierre sèche est théoriquement composé de deux parties : Le mur maçonné

et le drain. Ces deux éléments forment le dispositif de soutènement.

Le mur est maçonné selon les règles vues plus haut, le drain est pour sa part composé dans la plupart

des cas de cailloutis. Il est mis en place entre le sol et le mur comme un éboulis stabilisé.

Contrairement à l’effet recherché dans le placement des pierres pour le mur, le maçon construit le

drain afin de générer le maximum de vide entre les pierres, et de créer une structure souple dont chaque pierre est autant que possible indépendante des autres dans son mouvement. Quoique souple,

la structure du drain ne doit pas permettre de tassements ou d’affaissements ultérieurs.

Le drain a plusieurs rôles :

Le drainage, comme sont nom l’indique. Le drain assainit l’arrière du mur et draine les écoulements d’eau. Cette fonction a

également un effet sur la durée de vie des pierres composant le mur, en asséchant l’arrière du mur il évite aux pierres de la maçonnerie de s’imbiber d’humidité ce qui est particulièrement

salutaire pour les pierres gélives.

Zone tampon. Par sa structure il amortit les poussées lors du gonflement des sols. Il empêche ainsi ces poussées d’agir

directement sur la partie maçonnée. Il désolidarise ainsi le mur du sol.

Le filtrage, la menace la plus sérieuse pour la pérennité de la structure maçonnée en pierre sèche est l’infiltration

des particules de sol. Sa solidité réside dans la présence de vide entre les pierres. Le drain retarde l’infiltration des particules de sol dans la maçonnerie et optimise la durée de vie du

mur. Il est aujourd’hui coutumier de placer un géotextile entre le sol et le drain, celui-ci permet à l’eau de s’écouler dans le drain mais ne laisse pas passer la terre.

Visitez ce lien pour approfondir le sujet :

http://pierreseche.over-blog.com/article-le-drain-d-un-mur-de-soutenement-en-pierre-seche-85069523.html

Le dispositif de drainage à l’arrière d’un mur de soutènement en pierre sèche est primordial pour assurer une durée optimale à un

soutènement en pierre sèche.

Ceci-dit, il n’est pas rare de rencontrer dans certains terroirs des murs déjà anciens dépourvus de drains. Cela tient généralement

aux insuffisances des ressources locales en roches, ou aux caractéristiques du sol.

La pierre

![la-pierre-croquis-072.jpg]()

Fig.1

Si ce n’est pas le seul matériau constitutif des aménagements en pierre sèche, c’est bien le seul et unique utilisé pour maçonner à

pierre sèche.

Le murailleur considère principalement la pierre comme un volume. Sa forme, sa taille, son

poids déterminent son utilité dans l’édifice.

Forme : L’éventail des formes que prennent les pierres est large, il dépend de la nature géologique du sol dont elles ont été extraites et des évènements

climatiques et environnementaux qu’elles ont subis. Le murailleur adapte sa maçonnerie à la forme des pierres dont il dispose pour réussir à construire selon les 5 règles. Il trie et réserve

également certaines pierres selon leur forme afin de les utiliser à des taches particulières dans l’ouvrage (parement/arrière du mur, claveau, boutisses traversantes, pierres d’angle, cales

d’assise, etc.).

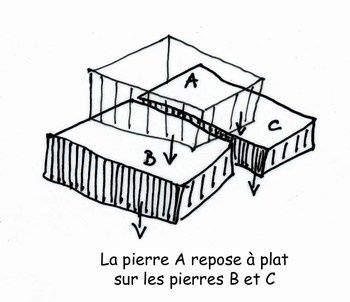

Toute pierre, à moins d’être un pavé ou un galet rond, peut s’inscrire mentalement dans un parallélépipède (fig.1). Ceci détermine

pour chaque pierre, six faces, une longueur, une largeur. La pierre ainsi perçue sera disposée afin de respecter des faces d’assise, des faces de joint, et éventuellement de parement ainsi que la

pose en boutisse ou panneresse (fig.2).

![pierre-pierre-seche-croquis-046.jpg]()

Fig. 2

Taille et poids: Les plus petites servent à caler ou à remplir le drain, les plus grosses servent en général à encadrer la maçonnerie (fondation, couronnement, chaînages

d’angle) ou à la renforcer (boutisse traversantes, linteau, contrepoids). Entre les deux, les pierres moyennes, dites pierres à bâtir.

La taille détermine le poids de la pierre, ce qui explique que le couronnement soit composé de gros volumes, dès que la ressource en

pierre le permet.

Article mis en ligne le 22 avril 2012

Retour au sommaire